地域の医療機関の先生方へ

関西電力病院循環器内科では各種の循環器疾患に対して、以下のような取り組みをしております。

1.虚血性心疾患(急性冠症候群、狭心症など)

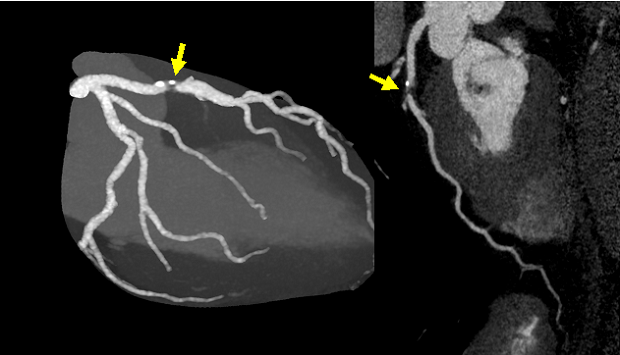

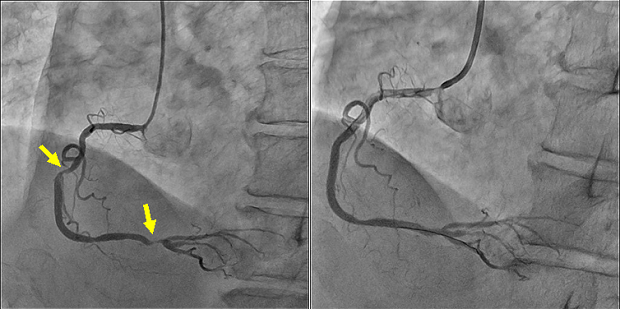

運動負荷心エコー検査、冠動脈CT検査(シーメンス社製2管球128列CT装置)、心臓核医学検査などの非侵襲的検査を中心に正確な診断と病態評価を行っています。最新のガイドラインに準拠し、まず非侵襲的検査で心筋虚血の有無を精査した上、冠動脈造影検査を施行する方針としております。心筋虚血については、心筋血流シンチ検査や冠血流予備能比を用いて評価しています。もちろん心筋虚血を疑えば積極的に冠動脈造影を施行し、有意狭窄があれば最新の技術を用いながら冠動脈形成術を行っています。

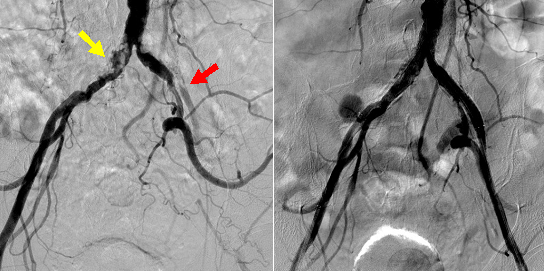

冠動脈CT検査で、左冠動脈前下行枝に高度狭窄(黄色矢印)を認める。

右冠動脈の高度狭窄(黄色矢印)に対して2カ所ステント留置を施行した。

2.弁膜症疾患(大動脈弁狭窄症、大動脈弁閉鎖不全症、僧帽弁閉鎖不全症など)

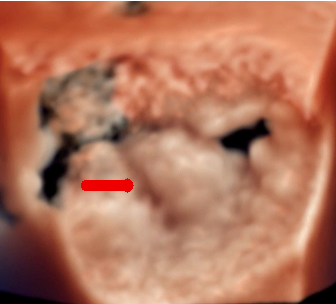

弁膜症疾患の診断では、経胸壁心エコーのみならず経食道心エコー検査を行い、病態を評価します。重症例では心臓血管外科と連携し、手術治療につなげています。特に、最近導入した最新の三次元心エコー図では大動脈弁や僧帽弁の形態を立体的に描出することができるようになり、術前診断がより確実になりました。また中等症であっても症状が明らかな症例では、運動負荷心エコー図を用いて適切に病態を把握し、必要であれば手術をお勧めしています。もちろん軽症例では、適切な薬物治療や経過観察を行っています。

3.不整脈疾患(心房細動、心室頻拍、心室細動など)

アブレーション治療

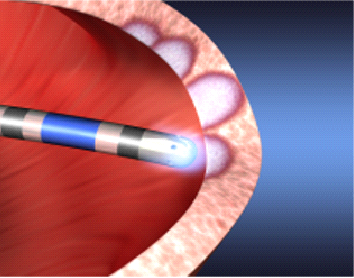

不整脈疾患では、心房細動を含めあらゆる不整脈に対してアブレーション治療を行っています。従来からある高周波通電アブレーションだけでなく、新しい技術であるクライオアブレーションやパルスフィールドアブレーションを導入しており、短時間で確実な治療が可能です。

直径数mmの金属チップの先端で一点ずつ高周波通電を行い焼灼していく

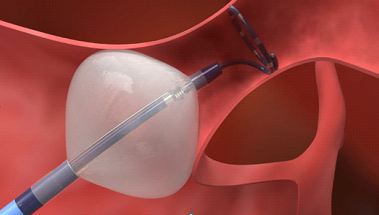

クライオアブレーションとは?

心房細動に対する肺静脈隔離術の手法ですが、「焼灼」とは逆の「冷却」することにより治療を行います。高周波通電とは異なりカテーテル先端の形状が大口径バルーンとなっており、内部に窒素ガスを充填させる事により冷却効果が得られます。当院ではBoston Scientific社のPOLARxを使用していますので28〜31mmでバルーンサイズを調整することができます。広範囲を一度に治療可能ですので高周波通電よりも治療時間を短縮することができます。一方、バルーンという形状のため、治療効果を発揮できるのはその形状がフィットする肺静脈に限られます。

バルーンをあてて冷却することにより肺静脈隔離を行う

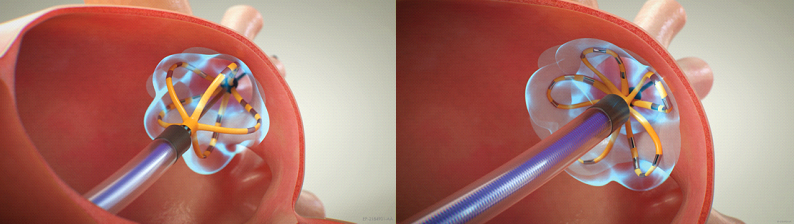

パルスフィールドアブレーションとは?

心房細動に対する最新の手法で当院では2025年3月から導入しています。この手法は従来の焼灼や冷却という概念とは異なり、瞬間的に高電圧のパルス照射を行うことで照射範囲の細胞膜に小さな孔を開け、細胞を壊死させるというものです。電圧によって傷害を与える組織を選択することができ、ターゲットを心筋のみに絞って治療を行うことができます。パルスの出力や照射時間はデバイスにより異なりますが、当院で使用しているBoston Scientific社のFARAPULSEでは1回の照射は約2.5秒、それを1つの肺静脈に対して8回行うプロトコールですが、インターバル時間を含んでも1分程度で終えることができます。従来の治療よりも周辺組織のへの障害が少ないことで合併症が減り、治療時間も短縮するということで、注目を集めています。

高電圧のパルス照射により肺静脈隔離を行う

このように心房細動に対しては、各種の治療法の特徴を考慮しつつ、それぞれの患者様の背景、希望、肺静脈-左心房の周辺の形状、肺静脈隔離以外の治療の必要性の有無など様々な要因を考慮して治療法を検討しています。

デバイス治療

当院では、患者様の心臓の状態に合わせ最適なデバイス治療を提供しています。ここでは、特に当院での経静脈型ペースメーカー、リードレスペースメーカー、ICD、S-ICD(植込み型除細動器)、CRT(両心室ペースメーカー)についてご紹介します。

経静脈型ペースメーカー

近年は心室リードを中隔深くに留置することで、左脚またはその周囲を捕捉しQRS幅の短縮を目指す「刺激伝導系ペーシング」が提唱されております。従来の心尖部ペーシングよりも心不全発症が抑制される事が分かってきており、当院でも可能な範囲で刺激伝導系ペーシングを目指して治療を行っております。

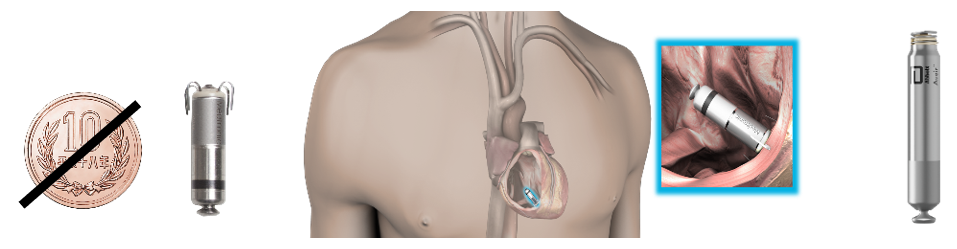

リードレスペースメーカー

近年普及しているリードと本体が一体化された小型のペースメーカーであり、大腿静脈よりカテーテルを用いて右室内に留置するため、低侵襲であることに加え感染やリード断線などのリスクが極めて少ないことが大きな利点です。一方で、房室同期率や心尖部ペーシングによる心不全増悪の可能性が問題とされます。

通常のペースメーカー手技に比較して低侵襲であるため、当院ではメリットの高い患者様においては積極的にリードレスペースメーカーをお勧めしております。現在当院では最大80%程度の房室同期が可能なMedtronic社のMicraAV、長い電池寿命を誇るAbbott社のAveirVRが使用可能であり、今後心房留置型であるAbbott社のAveirARも使用可能となる予定です。

左: Medtronic社のMicraAV

中:植え込み参考画像

右:Abbott社のAveirVR

画像提供:Medtronic社、Abbott社

ICD、S-ICD(植込み型除細動器)

ICDにおいてはショック作動が予後悪化を招くため、ATP(抗頻拍ペーシング)機能が注目されております。 特に当院でも採用しているMedtronic社のICDでは独自のアルゴリズムにより、ATPの効果を最大化させるiATP機能が搭載されており、さらなるショック作動回数の低減が期待できます。

また、当院ではS-ICD(皮下植込み型ICD)の植え込みも可能です。S-ICDは胸壁皮下にリードを留置することで、感染や血管内合併症のリスクを大幅に低減できるという利点があり、血管アクセスの温存が望まれる患者様、感染リスクの高い患者様には良い適応とされます。

CRT-P(両心室ペースメーカー)、CRT-D(両心室ペーシング機能付き植込み型除細動器)

近年、CRT-Pにおいては上述のCSP(刺激伝導系ペーシング)の考え方を踏襲し、右室リードを中隔留置することでより高い効果を期待するLOT-CRT(Left bundle branch Optimized Cardiac Resynchronization Therapy; 左バンドル分枝最適化心臓再同期療法)が提唱されており、当院でも可能な範囲で実践しております。

4.大動脈疾患、末梢動脈疾患(急性大動脈解離、胸部・腹部大動脈瘤、下肢閉塞性動脈硬化症など)

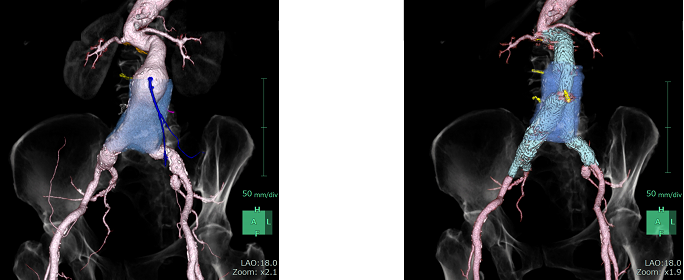

胸部・腹部大動脈瘤では心臓血管外科と協力してステントグラフト治療を行っています。切迫破裂症例も緊急ステントグラフトを施行して救命に成功しています。一方、下肢閉塞性動脈硬化症では、3D CTのデータを併用し、バルーン、ステント、ステントグラフトを使い分けて血行再建を行っています。特に、重症下肢虚血例における血管内治療を数多く施行しています。

右総腸骨動脈狭窄(黄色矢印)と左総腸骨動脈閉塞(赤色矢印)に対する血管内治療前(左)と血管内治療後(右)

5.心不全(心筋症・慢性心不全など)

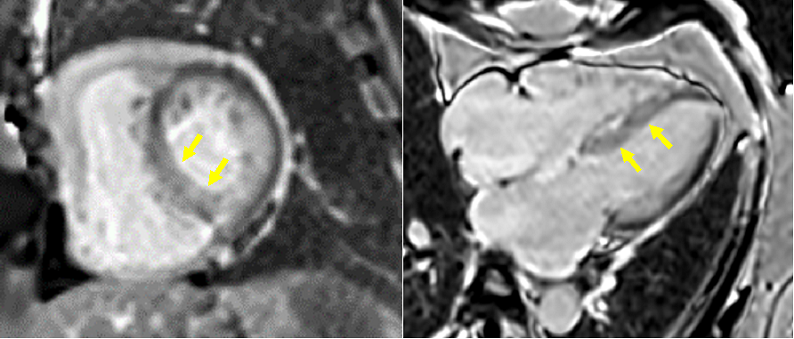

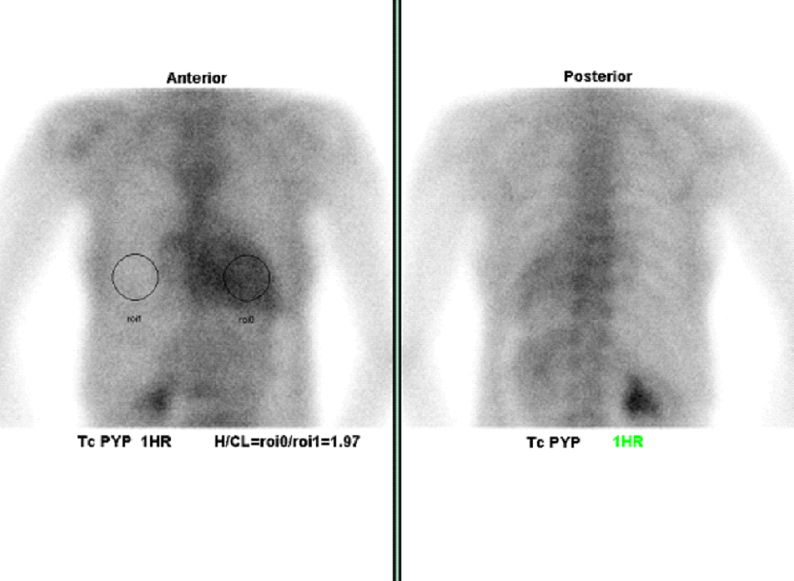

心筋症や慢性心不全例の診断において、心臓MRI検査や心臓核医学検査を活用して正確な診断、病態評価に努めています。心臓MRI検査は、シーメンス社の最新の1.5T MRI装置と最新の心臓用アプリケーションを導入して実施しています。心臓MRI検査は、心筋症の診断に有用で、肥大型心筋症や拡張型心筋症の病型分類等だけでなく、心サルコイドーシスや心アミロイドーシスなどの二次性心筋症の鑑別に役立ちます。当院でも地域の先生からの御紹介で心臓MRI検査を施行した結果、肥大型心筋症や心アミロイドーシスの診断にいたった症例を数多く経験しております。

心臓MRIで心内膜側からの遅延造影(黄色矢印)を認め、心アミロイドーシスと診断。心筋生検でATTR型心アミロイドーシスと診断した。

H/CL比(1時間後) 1.97(>1.5)と心臓への有意な集積認め、ATTR型心臓アミロイドーシスと診断した。

6.急性心不全、重症心不全

軽症から最重症までの、あらゆる急性心不全患者さんを24時間受け入れ、治療しています。心原性ショックを伴った超重症例では経皮的人工心肺補助装置(PCPS)を併用し、また腎不全を伴った例では持続血液濾過透析(CHDF)を積極的に併用します。呼吸管理が必要な超重症例では、集中治療医と連携しながら、適切な治療を行っています。慢性期の心不全治療においては、ガイドラインに準拠した薬物治療を施行し、さらに地域の先生方との連携も積極的に行っています。

7.静脈疾患(深部静脈血栓症など)

関西電力病院には、全国的にも有名な血管エコーチームがあり、そのおかげで、膝下のかなり末梢の血栓まで、迅速に深部静脈血栓症を診断することが可能です。他科の周術期に発見された多くの深部静脈血栓症の治療も、当科が行っており、手術の安全性向上の一翼を担っております。

上記以外にも、心臓リハビリテーションや癌化学療法後の慢性心不全例の治療などにも注力しています。また糖代謝内科、腎臓内科、血液内科と連携して、他科領域の患者さんの心疾患を数多く診ています。心血管疾患は多様性に富みますが、当科は各分野に専門のスタッフを有しており、質の高い医療を提供できる体制をとっています。お困りの症例がございましたら、いつでも御紹介ください。当科では下記の循環器ホットラインを開設し、24時間循環器内科医が対応しております。また2021年10月よりハイケアユニット4床を循環器病棟に開設し救急医療体制を強化しております。ありとあらゆる循環器救急疾患を受け入れておりますので、いつでもお気軽にホットラインに御連絡下さい。

関西電力病院 循環器ホットライン

関西電力病院 循環器ホットライン

- 050-7102-7414

- 24時間循環器内科医が対応します。

- 緊急時はホットラインに御連絡下さい。

医療機関専用です。

一般の患者さんのご利用はご遠慮下さい。